CITRON AIのエンジニアSです。

今回はAIを活用したアプリケーション開発の試みとして、デモレベルの医療予診サポート-Webアプリを開発しました。

はじめに

私はもともと百貨店の受付(案内業務)として働いており、ITや開発とはほとんど縁のない環境にいました。

その後IT業界へ転職しましたが、担当してきたのは主にシステム保守のTLや運用設計、工数管理が中心で、実際にコードを書く経験はわずかしかありませんでした。

そんな立場の私でも、AIを活用することで、0からアプリを構築することができました。サービス公開までにはまだ多くの課題がありますが、想定した要件を盛り込んだ “デモとして提示できるレベル” には到達できたと考えています。

この記事では、私自身の体験を通じて、AIが“未経験者の可能性をどれだけ広げてくれるのか”をお伝えできればと思います。

AI駆動開発を実践して感じた 新しい学び方と作り方

使用したAI

Chat GPT [開発前]

使用モデル: ChatGPT 4o

主に要件の整理・設計アシストに利用しました

- 開発前の要件整理

- 設計サポート

- Copilotに渡すプロンプト(指示文)のたたき台の生成

GitHub Copilot [開発中]

使用モデル: Claude Sonnet 4

ベースとなる機能を兼ね備えた骨組みの生成、改修など、プログラミングに関する部分をほとんど担ってくれました

- 自然言語による要件からのプログラミング出力

- UI生成

- 機能およびUI修正

開発スピード感

- 構想・プロンプトの準備: 約2時間

- 骨組み生成: 1時間弱

- 実用化へ向けた機能とUIの調整・改修: 約2日

作ってみた実感

作る

自然言語で要件を伝えるだけでアプリに反映でき、その結果、ベース機能を備えたアプリが驚くほど短時間で動作しました。

ただし調整や改修では、自然言語の指示でAIが行ってくれるところもあれば、自身でソース修正が必要な個所もあったため、そこからは時間がかかりました。

AIとの対話は以前から「気づけば時間があっという間に過ぎてしまう」と感じることが多いのですが、

今回はなまじ “実装までできてしまう” がゆえに細部にこだわりすぎてしまい、その傾向に一層拍車がかかりました。どの仕事にもいえることですが、ゴールを定めて取り組む重要性を改めて実感しました。

私はこれまでも業務で、ChatGPTを利用して要件整理や文章の添削、プログラミング言語を利用したツールを生成し、様々なタスクでAIを利用できているつもりでいました。

そのうえで今回GitHub Copilotを初めて使ってみて、UIまで考慮されたWebアプリをあっという間に生成できてしまうことには大変驚きました。そのスピード感は、これまでの活用経験を大きく超えるものでした。

学ぶ

今回は学びたい言語が最初から定まっていたので、「この要件はこの言語で大丈夫?」とAIに聞いてみました。理由や特徴もセットで返ってきたので、調べながら学ぶよりずっと効率的でした。

加えて、他の言語との相性についても比較ができ、一つの技術にとらわれず最短ルートで実装するための視野を広げるきっかけにもなりました。

要件のまとめ作業に関しては、AIによって補完された要素を見て、「この要素も必要かもしれない」という気付きを得られやすかったです。

また、今回は慣れていない言語での実装でしたが、AIが土台となるものを出力してくれた後、自身で機能追加や修正を行うことで、効率的に実装方法を学ぶことができました。

こうして「勉強してから作る」のではなく、AIがまず動くものを提示してくれることで触りながら理解が深まる、「作りながら学ぶ」スタイルへと変わったのが今回の収穫でした。

作成したアプリの紹介:医療予診サポートアプリ

今回作成したアプリを簡単にご紹介いたします。(詳細は次回記事にて)

コンセプト

患者と医療従事者の “予診コミュニケーション” をシンプルに、確実なものにするお手伝いを。

実際の問診での診察時間は限られているため、症状を正確に伝えるのは意外と難しいと耳にします。後になって「あの症状も伝えればよかった」と思うこともあれば、診察室で緊張して言葉が出てこないこともあると思います。

このアプリは、そうした場面を少しでも減らすことを目指しています。患者さんがあらかじめ症状を記録し、それを医療従事者が効率よく確認できるようにすることで、スムーズなやり取りをお手伝いします。

使用イメージ

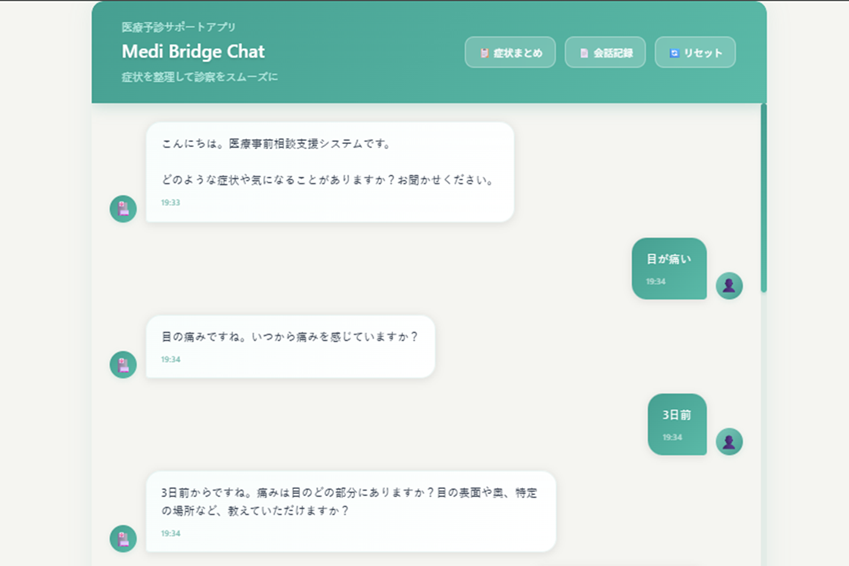

このアプリは、問診のようにAIとの対話形式で症状を入力することで、AIが症状の「まとめ」を生成してくれるアプリです。

チャット画面にてAIから症状に合わせた質問が投げかけられるので、それに答えていきます。

やり取りを続けると一通りの症状を出し切った状態になり、最後にAIが「まとめ」を生成してくれます。

伝え忘れがあれば追記して、何度でもまとめを作り直すこともできます。

「まとめ」や「会話記録」は印刷や保存もできるので、問診時の “かんぺ” として活用できます。

技術スタック

- Vue 3 / TypeScript / Vite

sampleイメージ

チャットページのUI

AIからの質問に答えるページです。

「まとめ」の作業も、このページで行います。

まとめ部分のみの印刷や保存も可能です。

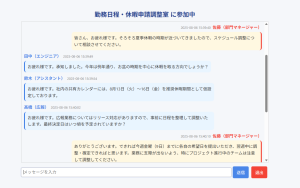

会話記録確認ページのUI

直前の会話記録を表示します。

印刷と画面保存が可能です。

未経験者の私が見た“AI時代の可能性”

今回の体験で見えてきたのは、未経験者でもAIを相棒にすれば簡単なアプリを作ることができる ということです。

私のプログラミングスキルは、 “コードをある程度読むことはできるが書く自信はない” という状態でしたが、AIの支援によって自分のアイデアを実際のアプリに落とし込むことができました。

そこから考えると、AIが広げる可能性は大きいと感じました。

- ホワイトカラー職への影響

これまで専門知識がなければ難しかったシステム開発やデータ分析が、非エンジニアでも手を伸ばせる領域になりつつあります。

例えば事務職や営業職の方が、自分の発想を、AIの助けでツール化できる未来が近づいています。 - ブルーカラー職への影響

製造、介護といった現場でも、AIを活用して現場の方がちょっとした仕組みを作れるようになれば、改善や効率化がよりスピーディーになりそうです。

”自分の仕事のための小さなアプリ”を現場で作ることが、当たり前の光景になるかもしれません。

一方で、「誰でも作れる時代」だからこその課題についても、再認識しました。

AIが提案したコードをそのまま動かすと、セキュリティやコンプライアンス上のリスクが伴います。

私もデモアプリを完成させてみて、セキュリティ面などに問題が無いのか、評価や判断ができない箇所が多く残りました。

このAI時代に、個人が安心してAIを活用していくためには、誰でも作れる自由さと、ともなうリスクの責任感、その両立を意識して勉強し続けることが大事だと思いました。

まとめ

AIは専門職だけが扱う特別なモノではなくなりつつあり、

「やってみよう」と思った瞬間から、誰でもアプリ開発に挑戦できる時代になっていると感じます。

一方で信頼性を確認できない場面もあり、安心してAIを活用していくには国や業界、そして企業の中での新しい責任や約束事も必要になりそうです。

そのうえで、AIを正しく活かすことができれば、未経験者にとっても大きな可能性を切り開く力になりそうだと思いました。

次回予告

今回は”未経験者によるAI開発ストーリー”を紹介しました。

次回は、このアプリをさらに深掘りし、AI活用の壁と工夫をアプリの詳細と共にご紹介します。

.png)